http://wsimag.com/it/arte/20229-autoritratto-con-maschere

12 MAG 2016 di FEDERICA FIUMELLI

Tutto ciò che è profondo ama mascherarsi; le cose più profonde odiano l'immagine e la similitudine (Nietzsche)

Maschera come vuole l'etimologia della parola sta a significare persona. La maschera, nella mostra curata da Antonio Grulli alla Galleria de’ Foscherari di Bologna, diventa luogo autentico di incontro tra tre persone di differenti generazioni.

Il celebre Autoritratto con maschere, 1899, del pittore belga James Ensor diviene l'innesco e il pretesto per un dialogo enigmatico tra Piero Manai e Luigi Presicce, entrambi gli artisti hanno infatti preso come punto di partenza la suddetta opera per alcuni lavori. Si crea così una voce triangolare che trova nell'assimetria geografica e temporale una corrispondenza colta, trasversale, e puntuale, rituale e preziosa.

L'esposizione può essere letta come una riflessione sul corpo, sulla trascendenza, la mancanza e l'enigma imprescindibile che risiede come edera nel profondo substrato dell'esistenza. Lo sguardo pittorico di Presicce e la pittura scultorea di Manai si infrangono l'uno nell'altra in una complessità stratificata che richiama l'essenza e l'arcaicità della materia. È una questione di gesti primordiali, importanti e intrisi di armata e mascherata coscienza.

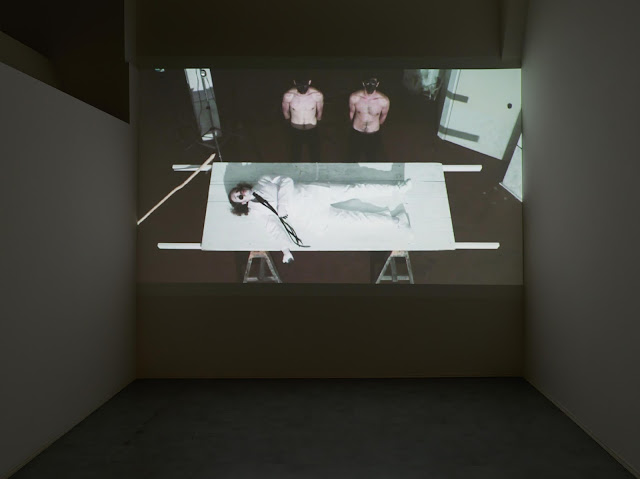

Come ha affermato in un'intervista lo stesso Presicce "Compiere un gesto è tanto significativo quanto il non compierlo". E ancora: "La fissità è il punto esatto da dove parte o finisce il gesto, l’azione è fatta per chi si annoia, il movimento per chi non ha la pazienza di vedere". L'enigma di Presicce risiede nella bellezza della monumentalità che viene celebrata e ritualizzata con estrema cura nella fissità del tableau vivant. Il sapere dell'artista si denuda e si presenta davanti a noi nella complessità di storie e archetipi che si stratificano con una dignità eloquente.

Presicce performer ci conduce ogni volta in una riflessione sul significato del medium pittorico, e non solo. Enigma è, non a caso, il titolo di due oli su carta intelata di Piero Manai che ben mostrano/dimostrano una delle essenze dell'esposizione. Due corpi frammentati si ergono quasi specularmente per frammenti, e nella mancanza risiede il potere dell'evocazione e la forza del mistero.

Nelle parole di Tilman Osterwold in occasione della mostra monografica dedicata a Manai e tenutasi nel 2005 alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna "Nella gestualità e nella fisionomia degli individui tracciati dall'artista corporeità e sensibilità (percettiva) vivono nell'altalena di incertezza e autoconsapevolezza". E ancora: "I suoi colori monolitici, grigi e terrei riportano a quelli del tedesco Anselm Kiefer e la sua modalità compositiva, formalmente e tematicamente tarata sulla scultura all'italiano Enzo Cucchi; il suo nichilismo pittorico quasi monocromo all'austriaco Arnulf Rainer".

Piero Manai, oltre a interrogarsi sempre sulle logiche e sulle funzionalità della pittura ha indagato la storia dell'arte e i suoi maestri, non a caso "la sua autoconsapevolezza artistica trova un parallelo in Goya, Nolde, Brancusi o Bacon, in Géricault, Van Gogh, Schiele o Rainer, Beuys o Medardo Rosso, Cézanne". L'essere colti e consapevoli ha permesso sia a Manai che a Presicce di potere dialogare indagando la profondità dell'immagine, servendosi dei diversi mezzi artistici per riportarci lì da dove eravamo naufragati, dalla pittura, la più antica maschera artistica.

E se corpo e pittura sono due sottili echi che sembrano rincorrersi negli spazi della de’ Foscherari, nei monoliti di Manai la pittura si fa corpo autentico di una fisicità trascendentale, ha scritto sempre Osterwold "Monolitico è l'effetto della figura umana, ma anche l'immaginazione artistica di Piero Manai. La pittura, il processo pittorico, producono un effetto monolitico: la corrispondenza di colore, di forma, spazio nella struttura aperta dello sfondo, dove vibra la pienezza del vuoto". E ancora "La pittura si aggrappa alla sua forma compatta e monolitica, rinforzando, allo stesso tempo, i suoi labili contorni. Poi, quando le linee di colore sgorgano grondanti dalle pietre, pare disfarsi in una liquida melanconia".

E le pietre sono protagoniste di questo dialogo fatto di rimandi e suggestioni rimbalzanti, le pietre tornano bloccate nell'eternità di un attimo fissato per sempre nella fotografia della performance di Presicce Santo Stefano, i coriandoli, le pietre del 2015, sospese in un clima tra l'arcaico e il grottesco, nella trama fitta ma ben costruita dell'atemporalità liquida che costeggia gli interventi di Presicce.

L'enigma sussurrato da Manai viene ripreso e riflesso nelle sculture di Presicce, come un richiamo, come un appuntamento, o meglio come un accadimento dettato dal fato, Nel costato e Nel nome del padre , nelle quali la figura umana si mostra nel sacrificio del frammento, dell'incompiuto e dell'assenza, della ferita come margine dell'altrove. Nella prima la terracotta, nella seconda ottone, gesso, piume, fimo, acrilico e make up, i materiali non sono che veicoli per una sublimata stasi.

La fotografia è un'altra linea che scorge come guida al dialogo tra i due artisti, in Presicce il lavoro fotografico accompagna sempre la ricerca e lo svolgersi dell'atto performativo diventando a tutti gli effetti sia strumento di indagine che opera, in Manai è altrettanto imprescindibile l'atto fotografico, soprattutto tramite la polaroid che permette un'istantaneità, una fisicità, e un'intimità del tutto particolari. Note, infatti, sono le polaroid di Manai attraverso le quali, alla stregua di Arnulf Rainer o Egon Schiele, l'artista si è autoritratto indagando l'espressione psicofisica intervenendo poi a posteriori con gesti pittorici.

Il gesto si ritrova e si identifica come autoritratto nell'opera magna, e fondamentale per il percorso dell'artista, nelle cinquantasei opere, carboncini su carta intelaiata, Autoritratto con maschera, 1899 del 1980. Una moltitudine centrifuga di volti in nero sono stati concepiti come strumenti di indagine, come elementi monocellulari, i carboncini riconfermano l'interesse di Manai per l'analisi del linguaggio del corpo e della mimesi facciale già visibili nella serie delle polaroid.

Una mostra questa, cardiaca, al limite tra la vibrazione e la cessazione del battito, che indaga con estrema complessità e profondità l'identità della pittura, dell'opera d'arte in se stessa e della figura umana, come elementi di una costellazione ancora da monitorare, che scioglie e lega nell'enigma sia l'assenza che la cura.

Un mio autoritratto? Avrei voluto avere i capelli della venere di Botticelli, il sorriso della Gioconda, gli occhi alla Picasso, il collo alla Modigliani, i colori di Matisse, il corpo scolpito da Canova e la grazia delle muse Preraffaellite; avrei voluto essere di una bellezza fredda e smaltata alla Otto Dix per giocare una partita a scacchi con Duchamp in un bar dalla grande vetrina come quelli di Hopper. Per il futuro mi piacerebbe rimanere impressa come un’icona pop di Warhol e volare nell’altrove come gli amanti di Chagall.

giovedì 12 maggio 2016

Autoritratto con maschere Piero Manai e Luigi Presicce alla Galleria de' Foscherari di Bologna

Etichette:

antonio,

art,

artist,

bologna,

contemporary,

defoscherari,

galleria,

grulli,

Luigi,

Manai,

peinture,

performance,

photography,

Piero,

pittura,

Presicce,

sculpture

Bowie before Ziggy and A clockwork Orange #OnoArteContemporanea

http://julietartmagazine.com/it/events/bowie-ziggy-clockwork-orange/

“David Bowie non è solo il più straordinario gigante della musica pop degli ultimi quarant’anni. È stato un corpo santo, per usare l’espressione coniata dall’architetto Luca Ruali. È stato per me e per tanti altri l’inizio di una vocazione, il padrino di una passione, un esempio da seguire, un padre da difendere sempre e comunque, e il simbolo perfetto di tutte le possibilità che l’uomo ha per migliorare se stesso. […]Ma Bowie era un corpo santo, la bellezza della dedizione alla bellezza come valore principale della specie, e non ci sono malefatte nel suo curriculum.” Così Gianluigi Ricuperati su Rivista Studio ha scritto uno dei più bei pezzi dedicati alla scomparsa del grande mito. Parlare di un gigante come Bowie non è mai facile, come rendere omaggio alla sua pazzesca e dionisiaca figura. La Ono Arte Contemporanea di Bologna ha deciso per la terza volta di ricordarlo celebrando la sua immagine attraverso i ventisette scatti di Michael Putland e il lavoro grafico di Terry Pastor, designer che realizzò la copertina di Ziggy Stardust e Hunky Dory.

Corre l’anno 1972, aprile, nell’allora residenza dell’artista, Haddon Hall, Putland ritrae un Bowie before Ziggy, un artista posto dinanzi, prima, di una delle sue innumerevoli e prismatiche macro proiezioni del sé. La serenità, solarità, la bellezza sorridente e avvolta nell’abito disegnato da Freddie Buretti, entrano nell’immaginario collettivo, in punta di piedi, come se Putland avesse colto in quegli scatti in bianco e nero, un’intimità preziosa, luminosa e rara come certe stelle. Si racconta: “L’idea era quella di ottenere un look a metà tra l’immagine di Malcom McDowell con un occhio mascherato e un insetto. Era l’epoca di Ragazzi Selvaggi di William Burroughs…ed era un incrocio tra questo e Arancia Meccanica che cominciò a mettere insieme la forma e l’aspetto di ciò che Ziggy e gli Spiders stavano per diventare.” Ed è alla ONO che icone che hanno cambiato per sempre la storia dell’arte e della cultura, dal cinema alla musica, si incontrano nei backstage e nelle retrovie del mezzo fotografico. In mostra infatti parallelamente alla grazia androgina di Bowie si può ammirare soddisfatto la propria sete voyeuristica il lato B di uno dei capolavori assoluti di Kubrick, Arancia Meccanica, tratto dall’omonimo romanzo di Burgess, una pellicola che viene preceduta dalla sua fama, che viene tutt’oggi erroneamente ricordata per l’eccesso di violenza mostrata anziché sulla riflessione che innesca inerente alla libertà che ogni uomo ha di scegliere tra bene o male.

In occasione del quarantacinquesimo anniversario dalla sua uscita il film viene riportato allo spettatore tramite gli scatti i Dmitri Kasterine, il quale cominciò la propria carriera fotografica in piena Swinging London. Fu Kubrick alla fine di una giornata sul set de Il Dottor Stranamore del 1964 a chiedere a Kasterine di lavorare per lui, aggiungendo “You stand in the right place”. Così iniziò il loro sodalizio, che portò Kasterine a lavorare anche sui set di 2001: A Space Odyssey e A Clockwork Orange. Nelle foto del set di Arancia Meccanica, il Kubrick amante del dettaglio si rileva dalla cura e l’attenzione che il regista dedicava ad ogni scena, pazzeschi gli scatti di Kubrick con la macchina da presa disteso a terra sotto la celebre scultura fallica The Rocking machine di Herman Makkink, ispirata probabilmente all’opera Princess di Brancusi. Nulla nelle pellicole di Kubrick veniva lasciato al caso: dall’architettura, all’arredamento, il vestiario e la musica, tutto veniva magistralmente combinato dall’occhio sinestetico del regista. Una volta visti, come dimenticare gli abiti pensati dal talento italiano Milena Canonero? O i tavolini, sedie e dispenser realizzati dalla scultrice Liz Moore, come le opere di Allen Jones? Come scordare Rossini e Beethoven alternarsi tra il Korova Milk Bar e un sottopassaggio di città?

Se tutto questo si cela tra il surreale e il fantastico, ancora più intrigante è osservare le preparazioni sul set, scoprendo anche in questo caso un’intimità del tutto unica tra il regista e la propria opera. Sia Putland che Kasterine hanno avuto il pregio di trovarsi esattamente al posto giusto al momento giusto coniugandolo alla capacità di rubare al mito preziosi attimi di singolare bellezza. Negli spazi della ONO si incontrano così, inediti, Bowie e Kubrick, fautori celebri entrambi di un’idea di arte wagneriana, totale, dove arte ed estetica si compenetrano a trecentosessanta gradi dimostrandoci una realtà altra, dove l’immortalità di un’opera resta dicotomicamente eterna e contemporanea. Due artisti immensi con i quali oggi come domani è e sarà necessario confrontarsi.

« Let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. »

Federica Fiumelli

Etichette:

Arancia,

art,

arte,

bologna,

Bowie,

cinema,

Clockwork,

contemporanea,

contemporary,

david,

fotografia,

Kasterine,

Kubrick,

Meccanica,

music,

ono,

Orange,

photography,

Putland

Il disegno, il segno, la linea di Riccardo Baruzzi #P420

http://julietartmagazine.com/it/la-linea-di-riccardo-baruzzi/

“É in cielo che tu devi salire, Astolfo, su nei campi pallidi della luna, dove uno sterminato deposito conserva dentro ampolle messe in fila, le storie che gli uomini non vivono, i pensieri che bussano una volta alla soglia della coscienza e svaniscono per sempre, le particelle del possibile scartate nel gioco delle combinazioni, le soluzioni a cui si potrebbe arrivare e non si arriva.” Italo Calvino, “Il castello dei destini incrociati”

Il disegno, il segno, la linea. In questa digressione la ricerca artistica di Riccardo Baruzzi si palesa e si celebra nella volontà costante di mantenere una soluzione a cui si potrebbe arrivare e non si arriva. É attraverso il corpo della pittura che il disegno viene indagato e percorso in queste opere di mancanza. Perché di mancanza si parla nei lavori di Baruzzi. Una mancanza che manifesta la complessità del potente ma sottile velo, limen, che intercorre tra fenomeno e noumeno, tra figurazione e astrazione. La linea infatti, elemento di conoscenza imprescindibile nella cifra stilistica di Baruzzi, come una fedele ma spesso infedele compagna, vuole assomigliare più al pensiero che non alle cose. I soggetti non sono importanti, quello che conta è tracciare un intervallo delicato, audace, sofisticato, essenziale, un segno che è espressione originaria di una caduta nell’incompiuto. Baruzzi ci narra attraverso le proprie opere in maniera anti didascalica, la potenza evocativa dell’artista risiede nella mancanza di descrizione. Baruzzi accenna. Nell’esplorare i limiti che intercorrono tra i supporti e l’opera come in “Ordine” o tra disegno e pittura come in “Quasimezzochilo”, l’artista ci offre delle composizioni visive, brevi, sincopate, musicali, intermittenti, perché un altro elemento imprescindibile nel lavoro di Riccardo Baruzzi è il suono.

La linea si amalgama al suono in un’ascensione che è produzione di segno. La linea calligrafica e sensuale di Baruzzi incide il proprio di-segno in interstizi sonori di visione; l’autonomia semantica del segno in sé per eccellenza come appunto è la linea, bagna, scorre, allinea, compone, spalma, seduce e conduce nell’imprevisto, in qualcosa che può accadere ogni volta differentemente nell’occhio di chi osserva. Baruzzi, artista famelico, affamato e insoddisfatto, sagace funambolo incarna lo spirito dell’uomo che ride di Victor Hugo, “Aveva crisi di smarrimento, la sua mente subiva l’oscillazione tipica dell’imprevisto, che ciclicamente, sembra portarci a capire qualcosa, per poi portarci a non capire più niente. A chi non è capitato di avere nel cervello un bilanciere del genere?” In questa oscillazione dicotomica i disegni di Riccardo Baruzzi operano alla stregua di haiku, brevi componimenti poetici di origine orientale, che nella loro assoluta atemporalitá non ci privano di una concreta e sensuale corporeità. Nella caduta dei limiti proposta da Baruzzi, la cessazione, la perdita e la sintesi sono elementi costitutivi di una ricerca che si pone come una possibilità di cura dell’immagine. Come ha ribadito Simone Weil “Ciò che limita é senza limite.”

Riccardo Baruzzi, Dal disegno disposto alla pittura. 2 Aprile – 4 Giugno 2016 @ P420 di Bologna

Federica Fiumelli

Iscriviti a:

Post (Atom)